Carlo C. (nome di fantasia per proteggere la privacy), 30 anni, celibe, diploma di fiduciario commercialista, faceva il revisore contabile presso una fiduciaria. Il suo primo ruolo professionale è stato di assistente junior con compiti operativi, passando soltanto dopo un anno al ruolo di revisore senior, grazie al suo valido background. In quest’ultimo ruolo aveva una visione ampia di tipo contabile/fiscale, gestiva clienti direttamente seguendone i mandati insieme a due collaboratori, ed era inserito in uno staff di 7-8 revisori.

Al primo colloquio afferma di voler perseguire tre ipotesi di sviluppo: salire di ruolo fino a ricoprirne uno di carattere manageriale, diventare consulente di fiducia all’interno delle aziende clienti, migliorare la modalità di approccio al cliente perché sente di avere difficoltà nell’iniziare un rapporto. Iniziamo con l’indagare quali siano i problemi da lui percepiti nell’attuale ambito lavorativo, e via via che si approfondisce il dialogo emergono questioni che progressivamente s’insinuano nel profondo: passiamo infatti dai problemi di leadership del management della fiduciaria, all’invischiamento dei ruoli tra amicale e lavorativo, alla sua reazione alla pressione e agli eventi, alla gestione delle proprie emozioni fino ad arrivare ai problemi di gestione dei confini tra l’Io e l’Altro perché per lui, sostiene, è difficile lavorare con le persone agitate.

Carlo riporta una certa difficoltà a creare contatti, soprattutto nei rapporti uno a uno nelle situazioni non strutturate, mentre nel gruppo e nelle relazioni consolidate, oppure in ambiti strutturati (lavorativi o formativi), non sente di avere problemi. Nel secondo colloquio Carlo vuole affrontare il tema del divenire “leader di se stessi”, che per lui significa migliorare le proprie potenzialità, avere gli strumenti per approcciare determinati problemi, valorizzare i propri punti di forza, acquisire sicurezza in se stesso rafforzando l’autostima. Approfondendo i primi due punti, Carlo dice che deve capire perché rende difficile a se stesso un problema, che ha sempre la tendenza a strafare e alla fine a non stare bene, che secondo lui ci mette troppo tempo e troppa fatica a fare qualcosa.

Riporta come esempio il suo corso per l’esame di esperto revisore-contabile che sta seguendo a Zurigo: per lui è una tappa importante e dice che “sacrifica tutta la vita per quello”, soffrendo di una continua stanchezza che non recupera. Questa stanchezza gli è molto familiare e spesso si chiede se valga la pena mettersi così sotto pressione: «Mi sono estraniato dalla realtà sociale». Gli chiedo «Se avesse ora, in questo esatto momento, una bacchetta magica che le consente di fare quello che desidera, cosa starebbe facendo?» lui risponde che farebbe il DJ (disk jockey) perché «parla, mette su musica che mi piace, è disinvolto col pubblico». Dice di annoiarsi facilmente subito di tutto, però ora il lavoro è abbastanza vario. Poi il fatto di essere “controllore” gli piace, ma gli dà fastidio essere controllato. Non gli è nemmeno molto facile il rapporto con l’autorità, forse teme di essere giudicato. Dice che il suo capo è amichevole, ma lui prova disagio per questo, mentre con i colleghi si sente a suo agio: se gli parlano, lui smette di lavorare e ascolta. A un certo punto chiede: «Come si può fare ad andare più in relazione con l’altro quando mi trovo davanti una persona che non conosco e sono in una situazione destrutturata? Sento il giudizio, forse non gli interessa nulla di me, forse si chiederà cosa vuole questo rompiscatole…».

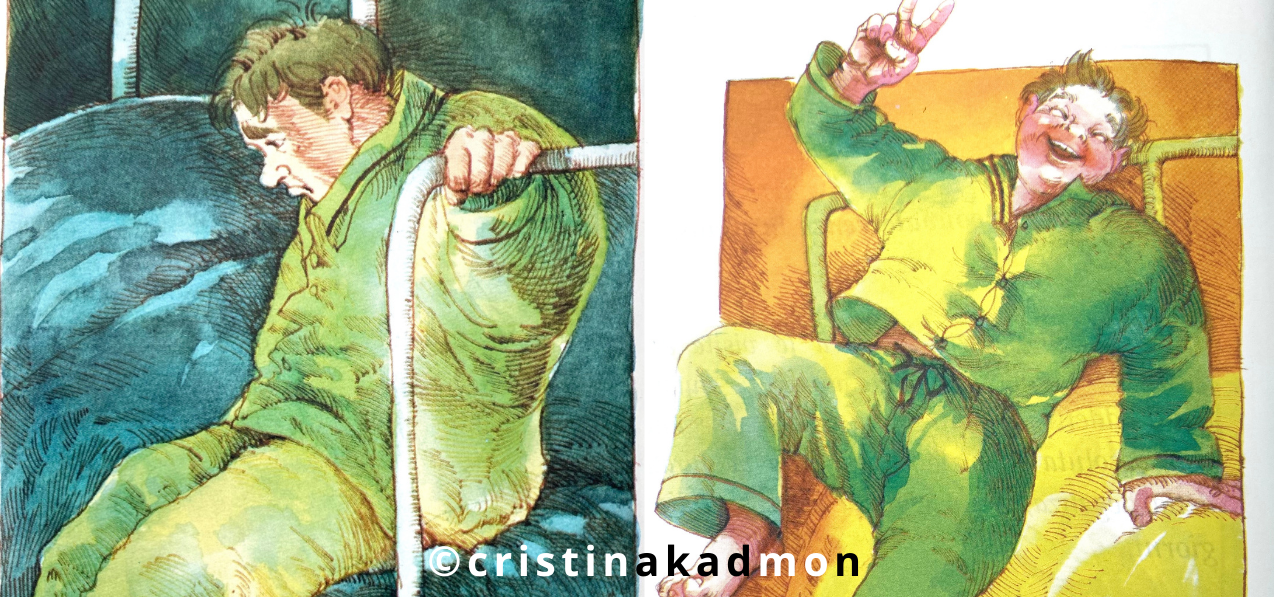

Nel quarto colloquio Carlo racconta del viaggio di ritorno da Zurigo durante il quale, come da accordi presi alla fine del colloquio precedente, si è messo in osservazione di se stesso. Dice che all’inizio del viaggio non aveva voglia di fare nulla, ma fino ad una certa tappa ha studiato, poi ha ascoltato musica. Le sue deduzioni furono: «Se non faccio qualcosa, sento che sto buttando via il mio tempo. Avevo il cervello fresco, libero, non avendo lavorato, così mi son detto facciamo fruttare il tempo, se non lo sfruttiamo al massimo, non raggiungeremo gli obiettivi».

La sua preoccupazione era di avere un approccio “vecchio” allo studio, oltre al fatto di temere che i colleghi della Svizzera tedesca avessero più testi a disposizione. L’esame si avvicinava e il suo timore era quello di non cogliere la chiave di partenza per risolvere i casi proposti nell’esame. Diceva che la pressione del tempo gli faceva accorciare il tempo dedicato alla riflessione iniziale. Il treno ripartì e nella seconda tappa provò una grande noia. Poi gli venne in mente il compito concordato insieme e si lanciò nell’impresa di attaccare discorso col dirimpettaio di sedile. Mi raccontò che pensò a come far fruttare al meglio la “perdita di tempo” rendendolo piacevole: «è più stimolante parlare con le persone! L’altro era disponibile e molto felice, voleva trasmettere la sua gioia. Ho fatto più domande e lui ha raccontato molto di sé. Alla gente piace essere ascoltata! Ho provato più piacere per il risultato che per il percorso». Il colloquio si chiude con alcune consapevolezze in più riguardo al lavoro («dopotutto lo so fare bene, ma tornassi indietro farei qualcosa d’altro»), lo sport («se non avessi obiettivi lo farei quando e quanto mi garba») e il rapporto con gli altri (che sa essere in alcuni casi non soddisfacente, ma che rappresenta l’area ancora più confusa).

Il quarto colloquio si incentra sulla questione del contatto con l’Altro sconosciuto. Dice di non sentire quando è il momento di consolidare il contatto, proponendo per esempio alla persona di risentirsi o rivedersi. Cosa si aspetta dall’altro? «Io voglio accettazione, non voglio essere respinto, voglio il rispetto». Approfondendo il significato del valore “rispetto” per lui, emerge che si sente rispettato dall’altro quando questi lo accoglie come egli è, anche coi suoi difetti e non lo giudica.

Dopo un paio di ulteriori colloqui facciamo il punto, riformulando anche i suoi obiettivi rispetto al percorso che stiamo facendo insieme. Ciò che emerge rivela un livello più ampio e più profondo di quanto da lui richiesto al primo colloquio: «Dove mi porta la mia vera personalità? Cosa potrei fare per avere un lavoro più adatto alla mia personalità? Questo lavoro è un vestito stretto, voglio capire la mia natura. Cosa cerco? Voglio scoprire gli altri miei bisogni, le mie competenze, i miei valori. È vero che ho una famiglia che mi vuole bene e mi supporta, con la mia ragazza siamo aperti, il mio lavoro mi permette un tenore di vita piacevole, economicamente parlando… però… vorrei essere più sereno con me e con gli altri, godere le cose belle della vita… non riesco a godere le cose belle… per esempio arredare la casa, mi diverto a montare bene i mobili, sceglierli, poi … tutto a posto, tutto finito, ecco oggi sono stato proprio bravo… ma la testa è già nel giorno dopo. Ci sono cose che mi piace fare, ma lo sforzo nel fare le cose mi porta via troppa energia. Ho il desiderio di fare, dire, stare con gli altri, con un ruolo attivo di protagonista. Essere attore, non spettatore».

Nel colloquio successivo dice di avere la sensazione di essere sul palco sbagliato, di trovarsi nel contesto sbagliato, e forse il fatto è da attribuire alle persone che popolano il settore in cui lavora, che si credono “tutte dei geni”, sono aggressive e arroganti. Lui sente di obbligarsi a fare e questo gli comporta un grande sforzo e la sensazione di non dar sfogo alla sua creatività. Dice che si sente come se stesse “aspettando qualcosa”. Avrebbe voglia di fare altre cose che gli piacciono, ma ha paura di fare scelte sbagliate, di cadere dalla padella alla brace, di perdere la sicurezza economica. Ciò che fa gli pesa, ma cerca di farselo piacere. Tuttavia gli manca la soddisfazione del suo “lato umanistico”: «Mi piacerebbe sentire mio qualcosa, esprimere me stesso». Il compito che concordiamo alla fine del colloquio è quello di osservare e scrivere ciò che gli dà serenità.

Ciò che emerge dal compito assegnato è il piacere del rapporto con l’altro, l’essere apprezzato per il solo fatto di “essere lì”, senza aspettative. Ciò che gli rimane impresso alla fine del colloquio è il suo senso d’insoddisfazione, il suo essere bloccato dal giudizio degli altri, la sua ansia da prestazione, le situazioni in cui si sente autentico e quelle in cui invece ciò non avviene. Sente di utilizzare bene il suo tempo quando riesce a stare in contatto con le persone senza secondi fini, quando si sente utile agli altri, quando organizza e prende responsabilità, quando sperimenta l’essere riconosciuto dagli altri come persona, e poi il ricercare, apprendere, costruire. Scopre anche la sua capacità di ascolto e di vicinanza discreta. Vorrebbe trovare tutti questi elementi nelle sue giornate. Vorrebbe offrire le sue capacità professionali e umane agli altri. Una via possibile che individuiamo insieme è il volontariato. Il colloquio si conclude col proposito da parte di Carlo di riflettere sull’opportunità di sperimentarsi in un’attività di volontariato che comporti un elevato tasso di situazioni relazionali.

Dopo un po’ di tempo da quel colloquio, con mia gradita sorpresa me lo ritrovo come allievo in aula di formazione per i nuovi volontari di una nota associazione dell’ascolto, dove conclude con successo il corso, superando la selezione e diventando apprezzato volontario.

Nel momento in cui è avvenuto l’incontro di follow-up, Carlo era diventato titolare di una sua fiduciaria, nonché presidente di un’importante associazione professionale di categoria.

Il percorso si è svolto in dieci incontri di un’ora e mezza-due ore ciascuno nell’arco di circa sei mesi, seguito da un incontro di follow-up di due ore a distanza di circa un anno dalla fine del percorso.

Non vi è ancora nessun commento, ma puoi aggiungerne uno qui di seguito.